Possible causes of the ineffectiveness of sinustrabeculectomy in children with congenital glaucoma

- Authors: Arestova N.N.1,2, Panova A.Y.1, Pleskova A.V.1, Sorokin A.A.1

-

Affiliations:

- Helmholtz National Medical Research Center of Eye Diseases

- A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry

- Issue: Vol 17, No 1 (2022)

- Pages: 19-24

- Section: Clinical recommendations

- Published: 28.05.2022

- URL: https://ruspoj.com/1993-1859/article/view/99670

- DOI: https://doi.org/10.17816/rpoj99670

- ID: 99670

Cite item

Full Text

Abstract

AIM: On the basis of studying the causes of errors in finding the trabecular zone to be excised during trabeculectomy in children with congenital glaucoma, this study presents a proven and effective method for simple intraoperative localization of the trabecular area.

MATERIAL AND METHODS: The analyses of many years of experience in the examination and treatment of children with congenital glaucoma at the Department of Eye Pathology in Children of Helmholtz National Medical Research Center (100–200 children annually) revealed the anatomical and morphological features of the eyes of children with congenital glaucoma and the reasons for the insufficient effectiveness of trabeculectomy.

RESULTS: A retrospective gonioscopic analysis of the condition of the operation area and internal fistula after trabeculectomy in children with congenital glaucoma showed that erroneous choice of the area of the trabecular region to be excised during surgery is one of the reasons for the inefficiency of trabeculectomy, and it results from the incorrect determination of the projection location of the apex of anterior chamber angle (ACA) onto the sclera caused by the significantly distorted anatomical parameters of the child’s eye due to the softness and extensibility of the limbus and sclera. On the stretched eyes of children with congenital glaucoma, especially those with buphthalmos and cloudy cornea, accurate determination of the boundaries of the altered cornea, limbus, and projection of the ACA’s apex onto the sclera is visually impossible.

CONCLUSION: During trabeculectomy of the eyes of children with congenital glaucoma, for the accurate localized projection of the apex of the ACA’s onto the sclera and the trabecular zone to be excised, a simple and accessible method of clarifying diaphanoscopy intraoperatively must be used to correctly select the trabeculectomy zone, especially on stretched eyes.

Keywords

Full Text

ВВЕДЕНИЕ

Врождённые глаукомы (ВГ) — группа редких врождённых заболеваний, отличающихся полиморфизмом клиники и различным генезом повышения внутриглазного давления (ВГД) [1, 2]. Несмотря на современные методы диагностики и лечения, ВГ остаётся инвалидизирующим заболеванием, приводящим к слепоте в 8–10% случаев [3, 4], что обусловливает актуальность исследований по этой теме.

Большинству детей с глаукомой требуется операция и чаще всего в детстве. Однако хирургия глаукомы у детей более сложна и связана с более высоким процентом неудач и осложнений, чем у взрослых. Эволюция хирургии врождённой глаукомы прошла длинный путь от гониотомии Баркана и Винцентиса до трабекулотомии ab externo c нейлоновой нитью Смита и жёстким зондом (трабекулотомом Буриана) и до классической трабекулэктомии Кернса, а затем применения дренажей Мольтено и других, а также циклодеструктивных операций, в том числе диодных в терминальных стадиях глаукомы. На международном уровне заметен более разнообразный подход к хирургии глаукомы у детей, чем у взрослых, что отражает редкость и вариативность заболевания и малочисленность рандомизированных хирургических исследований по врождённой глаукоме [5–10].

К настоящему времени основным традиционным и эффективным методом лечения врождённых глауком у детей остаётся синустрабекулэктомия (СТЭ) и её модификации с использованием дренажей, цитостатиков и других препаратов [10], обеспечивающие эффективность от 19 до 67 % при пятилетнем сроке наблюдения [11–16].

Сложности хирургии врождённой глаукомы у детей обусловлены анатомическими особенностями глаз с врождённой глаукомой, а именно: эластичностью и тонкостью склеры, склонностью её к растяжению, особенно у детей раннего возраста. Нередкие стафиломы склеры определяют сложность формирования склерального лоскута, риск перфорации склеры и сложности ушивания лоскута. Последствия предыдущих операций ведут к нередким хирургическим и послеоперационным осложнениям, таким как мелкая передняя камера, склонность к гипотонии, субатрофии глаза. «Агрессивная реакция заживления», с выраженными процессами экссудации, пролиферации нередко ведёт к заращению созданных путей оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ), а сопутствующая аметропия, амблиопия обосновывают низкие функциональные результаты [5, 6].

Безусловными факторами недостаточной эффективности СТЭ у детей являются тяжёлые стадии ВГ (далекозашедшие, терминальные), так как выявлена обратная корреляционная связь между тяжестью (стадией ВГ) и эффективностью трабекулэктомии (ТЭ). Другими факторами недостаточной эффективности СГЭ являются наличие предшествовавших операций; интра- и послеоперационных осложнений ТЭ (воспалительных, геморрагических и др.); отягчающих соматических факторов, например, острых и хронических воспалительных заболеваний, врождённого и вторичного иммунодефицита [11, 17].

Среди причин неэффективности операции СТЭ требуют особого внимания ошибки техники выполнения операции.

Цель. На основании изучения причин ошибок в нахождении трабекулярной зоны, подлежащей иссечению при СТЭ у детей с врождённой глаукомой, представить апробированную и эффективную методику простой интраоперационной локализации области трабекулы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Отдел патологии глаз у детей НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца более 40 лет ведёт углублённые исследования по проблеме врождённых глауком у детей. В отделе обследовано более 2000 детей с врождённой глаукомой в возрасте от 1 месяца до 17 лет, чаще у детей раннего возраста, которым выполнена синустрабекулэктомия (100–200 операций ежегодно).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установлено, что нередкой причиной неэффективности СТЭ у детей с ВГ являются ошибки в нахождении трабекулярной зоны, подлежащей иссечению при СТЭ [11, 18]. Ретроспективный гониоскопический анализ состояния зоны операции и внутренней фистулы после СТЭ у детей с ВГ показал, что нередко хирурги во время операции неверно определяли зону проекции вершины угла передней камеры (УПК) на склеру.

У взрослых пациентов с первичной открытоугольной глаукомой положение УПК и, соответственно, дренажной зоны при СТЭ определяют визуально. Как сказано в руководстве по глазной хирургии [19], «заметно положение склеральной шпоры по переходу от прозрачных слоев лимба к непрозрачным — чуть кзади от неё располагается венозный синус склеры» [19], т.е. положение дренажной зоны обычно определяют простым измерением стандартного расстояния 1,5 мм от лимба.

Детям с некомпенсированной ВГ в большинстве случаев хирургическое лечение требуется в раннем возрасте, когда из-за ранней манифестации врождённой глаукомы (до 3 лет, особенно в первый год жизни) и некомпенсации глаукоматозного процесса глазное яблоко значительно увеличивается в размере, тогда лимб может растянуться до 5–6 мм, а диаметр роговицы до 20 мм и более. Поскольку из-за мягкости и растяжимости лимба и склеры анатомические параметры детского глаза значительно искажены, это ведёт к трудности планирования области трабекулэктомии, определения проекции области трабекулы на склеру на растянутых глазах. Тем более, что визуализация переднего отдела глаза у таких глаз нередко затруднена из-за характерных для ВГ изменений роговицы — от стрий Хааба до интенсивного помутнения роговицы [20]. На таких растянутых глазах с буфтальмом и мутной роговицей внешний осмотр глаза и биомикроскопия вообще не позволяют оценить границы измененной роговицы, лимба и определить проекцию вершины УПК на склеру.

У детей с врождённой глаукомой определять проекцию трабекулярной области на склеру вышеописанным визуальным методом, применяемым у взрослых, недопустимо, поскольку патологическое растяжение глаза, нередкие истончения, стафиломы склеры у детей с продвинутыми и терминальными стадиями ВГ настолько изменяют анатомоморфологические соотношения глаза, что положение трабекулярной зоны не может остаться «стандартным». На таких растянутых глазах зона в 1,5 мм от лимба будет проецироваться на область растянутой роговицы, а не на искомую зону склеры над трабекулярной зоной. Неправильный выбор места проекции (локализации) трабекулярной области, подлежащей иссечению при СТЭ, ведёт к отсутствию эффективности антиглаукоматозной операции.

Учитывая, что известный традиционный метод диафаноскопии позволяет визуализировать тень цилиарного тела на склере, а значит и положение проекции вершины УПК на склеру, считаем весьма обоснованным его использование на растянутых глазах детей с ВГ. Аналогично проблему точной локализации (проекции на склеру) цилиарного тела решают при проведении транссклеральной циклокоагуляции [21], для чего в последние годы успешно используется способ инфракрасной диафаноскопии [22, 23]. Для интраоперационной локализации (проекции на склеру) УПК в ходе СТЭ на растянутых глазах детей с врождённой глаукомой не обязательно использовать современную компьютеризированную установку для инфракрасной диафаноскопии [22, 23], можно ограничиться простой традиционной диафаноскопией.

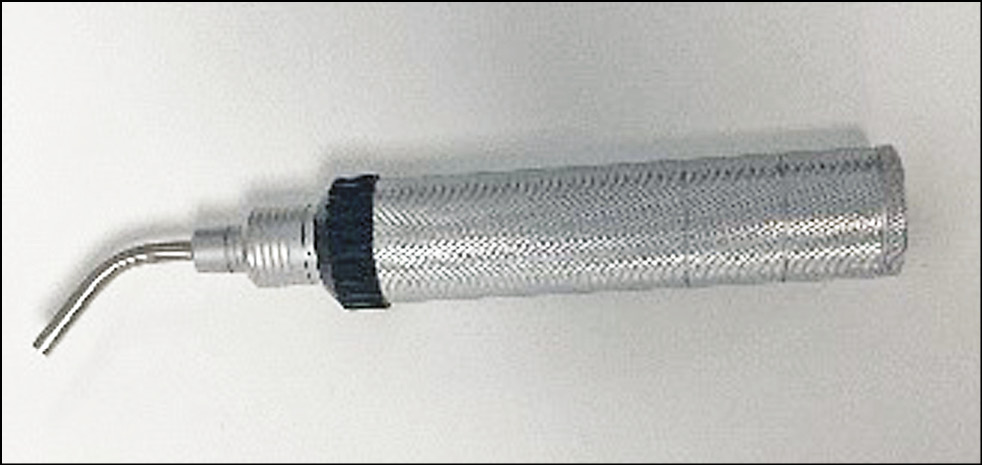

Простой и доступный метод «уточняющей диафаноскопии» выполняется следующим образом (рис. 1). Интраоперационно «клюв» диафаноскопа приставляют к роговице, и на склере отмечают линию чётко видимого перехода от светящейся области (передней камеры) к затемнению (цилиарное тело), которая соответствует местоположению вершины УПК. В качестве диафаноскопа используется традиционный отечественный трансиллюминатор (насадка на базе ручного электрического офтальмоскопа), например ОР-2М [24], или портативный трансиллюминатор типа KaWe (рис. 2) и другие.

Рис. 1. Уточнение положения проекции вершины угла передней камеры (УПК) на склеру методом диафаноскопии. / Fig. 1. Clarification of the projection of the ACA apex on sclera by diaphanoscopy.

Рис. 2. Трансиллюминатор KaWe. / Fig. 2. Transilluminator KaWe.

Уточнение положения вершины УПК диафаноскопически на растянутых глазах позволяет правильно выбрать зону для СТЭ (рис. 3). На рисунке видно, как далеко от прозрачной роговицы потребовалось иссекать фрагмент трабекулярной области, поскольку лимб у ребёнка был растянут до 3 мм.

Рис. 3. Этап операции СТЭ на глазу ребёнка в возрасте 3 месяцев с врождённой некомпенсированной далекозашедшей глаукомой после диафаноскопии, уточнившей положение вершины УПК, в соответствии с которой фрагмент трабекулы был иссечён в 3 мм от прозрачной границы растянутого лимба. / Fig. 3. Stage of the trabeculectomy of the eye of a 3-month-old child with congenital uncompensated advanced glaucoma after diaphanoscopy; it clarified the position of the ACA apex, according to which the trabecular fragment was excised 3 mm from the transparent border of the stretched limbus.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании ретроспективного гониоскопического анализа состояния зоны операции и внутренней фистулы после СТЭ у детей с ВГ установлено, что одной из причин неэффективности синустрабекулэктоми является ошибочный выбор участка трабекулярной области, подлежащей иссечению. Это обстоятельство обусловлено неверным определением места проекции вершины угла передней камеры на склеру, поскольку из-за мягкости и растяжимости лимба и склеры анатомические параметры детского глаза, особенно в раннем возрасте, значительно искажены. На растянутых глазах детей с врождённой глаукомой, особенно с буфтальмом и мутной роговицей, визуально невозможно точно определить границы измененной роговицы, лимба и определить проекцию вершины УПК на склеру.

При выполнении операции синустрабекулэктомии на глазах детей с врождённой глаукомой для точной локализации проекции вершины УПК на склеру и, соответственно, зоны трабекулы, подлежащей иссечению, рекомендуется интраоперационно использовать простой и доступный метод уточняющей диафаноскопии, позволяющий правильно выбрать зону СТЭ, особенно на растянутых глазах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

ADDITIONAL INFO

Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.

Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.

About the authors

Nataliya N. Arestova

Helmholtz National Medical Research Center of Eye Diseases; A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry

Email: arestovann@gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-8938-2943

SPIN-code: 4875-6288

MD, Dr. Sci. (Med.)

Russian Federation, 14/19, Sadovaya Chernogryazskaya Street, Moscow, 105062; MoscowAnna Yu. Panova

Helmholtz National Medical Research Center of Eye Diseases

Author for correspondence.

Email: annie_panova18@mail.ru

ORCID iD: 0000-0003-2103-1570

SPIN-code: 9930-4813

MD, PhD

Russian Federation, 14/19, Sadovaya Chernogryazskaya Street, Moscow, 105062Alla V. Pleskova

Helmholtz National Medical Research Center of Eye Diseases

Email: dho@igb.ru

ORCID iD: 0000-0002-4458-4605

SPIN-code: 2237-5776

MD, Dr. Sci. (Med.)

Russian Federation, 14/19, Sadovaya Chernogryazskaya Street, Moscow, 105062Aleksandr A. Sorokin

Helmholtz National Medical Research Center of Eye Diseases

Email: a.a.sorokin@inbox.ru

ORCID iD: 0000-0002-8213-8518

MD, PhD student

Russian Federation, 14/19, Sadovaya Chernogryazskaya Street, Moscow, 105062References

- Fung DS, Roensch MA, Kooner KS, et al. Epidemiology and characteristics of childhood glaucoma: results from the Dallas Glaucoma Registry. Clin Ophthalmol. 2013;7:1739–1746. doi: 10.2147/OPTH.S45480

- Badawi AH, Al-Muhaylib AA, Al Owaifeer AM, et al. Primary congenital glaucoma: An updated review. Saudi J Ophthalmol. 2019;33(4):382–388. doi: 10.1016/j.sjopt.2019.10.002

- Katargina LAe, Mazanova EV, Tarasenkov AO, et al. The federal clinical guidelines on “Diagnostics, medicamentous and surgical treatment of the children presenting with congenital glaucoma”. Russian Pediatric Ophthalmology. 2016;11(1):33–51. (In Russ). doi: 10.18821/1993-1859-2016-11-1-33-51

- Alshigari R, Freidi A, Souru C, et al. Risk Factors for Blindness in Children With Primary Congenital Glaucoma-Follow-up of a Registry Cohort. Am J Ophthalmol. 2021;224:238–245. doi: 10.1016/j.ajo.2020.12.014

- Papadopoulos M, Edmunds B, Chiang M, et al. Glaucoma Surgery in Children. In: Weinreb RN, Grajewski A, Papadopoulos M, et al, editors. Childhood Glaucoma. Amsterdam: WGA Consensus Series–9, Kugler Publications; 2013. P:95–134.

- Khan AO. A Surgical Approach to Pediatric Glaucoma. Open Ophthalmol J. 2015;9:104–112. doi: 10.2174/1874364101509010104

- Scuderi G, Iacovello D, Pranno F, et al. Pediatric Glaucoma: A Literature’s Review and Analysis of Surgical Results. BioMed Research International. 2015;2015:1–8. doi: 10.1155/2015/393670

- Kulkarni SV, Damji KF, Fournier AV, et al. Endoscopic goniotomy: early clinical experience in congenital glaucoma. J Glaucoma. 2010;19(4):264–269. doi: 10.1097/IJG.0b013e3181b21ede

- Dao JB, Sarkisian SR, Jr., Freedman SF. Illuminated microcatheter-facilitated 360-degree trabeculotomy for refractory aphakic and juvenile open-angle glaucoma. J Glaucoma. 2014;23(7):449–454. doi: 10.1097/IJG.0b013e31829484df

- Lazareva AK, Kuleshova ON, Ajdagulova SV, CHernyh VV. Congenital glaucoma: a literature review. National Journal glaucoma. 2019;18(2):102–112 (In Russ). doi: 10.25700/NJG.2019.02.11

- Arestov DO, Hvatova AV. Sravnitel’naya effektivnost’ ul’trazvukovoi i traditsionnoi trabekulektomii pri vrozhdennoi glaukome u detei. Russian pediatric ophthalmology. 2014;9(3):31. (In Russ).

- Sidoti PA, Belmonte SJ, Liebmann JM, Ritch R. Trabeculectomy with mitomycin-C in the treatment of pediatric glaucomas. Ophthalmology. 2000;107(3):422–429. doi: 10.1016/s0161-6420(99)00130-x

- Beck AD, Wilson WR, Lynch MG, et al. Trabeculectomy with adjunctive mitomycin C in pediatric glaucoma. Am J Ophthalmol. 1998;126(5):648–657. doi: 10.1016/s0002-9394(98)00227-x

- Giampani J, Jr., Borges-Giampani AS, Carani JC, et al. Efficacy and safety of trabeculectomy with mitomycin C for childhood glaucoma: a study of results with long-term follow-up. Clinics (Sao Paulo). 2008;63(4):421–426. doi: 10.1590/s1807-59322008000400002

- Jayaram H, Scawn R, Pooley F, et al. Long-Term Outcomes of Trabeculectomy Augmented with Mitomycin C Undertaken within the First 2 Years of Life. Ophthalmology. 2015;122(11):2216–2222. doi: 10.1016/j.ophtha.2015.07.028

- Beck AD, Freedman S, Kammer J, Jin J. Aqueous shunt devices compared with trabeculectomy with Mitomycin-C for children in the first two years of life. Am J Ophthalmol. 2003;136(6):994–1000. doi: 10.1016/s0002-9394(03)00714-1

- Khvatova AV, Arestova NN. Dvadtsatiletnii opyt lecheniya vrozhdennoi glaukomy u detei. In: Aktual’nye voprosy detskoi oftal’mologii: Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii. Moscow; 1997. P:61–64. (In Russ).

- Patent RUS № 2220691/10.01.2004. Arestova NN, Stepanov AV, Khvatova AV, et al. Metod lazernogo lecheniya terminal’noi glaukomy u detei s vrozhdennoi aniridiei i buftal’mom. Available from: https://findpatent.ru/patent/222/2220691.html

- Krasnov ML, Belyaev VS. Rukovodstvo po glaznoj hirurgii. Moscow: Medicine, 1988. (In Russ).

- Kim YJ, Jeoung JW, Kim MK, et al. Clinical features and outcome of corneal opacity associated with congenital glaucoma. BMC Ophthalmol. 2018;18(1):190. doi: 10.1186/s12886-018-0865-4

- Schubert HD. Cyclophotocoagulation: how far posterior to the limbus is the ciliary body? Ophthalmology. 1989;96(1):139–140.

- Zadorozhnyy O, Korol A, Nevska A, et al. Сiliary body imaging with transpalpebral near-infrared transillumination (Pilot study). Klinika oczna. 2016;(3):184–186.

- Zadorozhnyy O, Guzun O, Kustryn T, Nasinnyk I. Targeted transscleral laser photocoagulation of the ciliary body in patients with neovascular glaucoma. Oftalmologicheskii Zhurnal. 2019;81(4):3–7. (In Russ). doi: 10.31288/oftalmolzh2019437

- Cherkasova DN, Bakholdin AV, Evlampyeva ES. Opticheskie oftal’mologicheskie pribory i sistemy. Chast’ 2. Saint Petersburg: ITMO University, 2019 (In Russ).

Supplementary files